管理栄養学科

●ハイエンド国試対策コース

●栄養サイエンスコース

●メディカル応用コース

●アスリート栄養コース

●食品開発コース

●国際栄養コース

管理栄養士としての

可能性が広がる学び。

本学科の大きな魅力は、学生一人ひとりの興味や目標に応じて学べる環境が整っていること。6つのコースを通して、自分なりの目的意識を持って学びを深めることができます。

Point学びのポイント

将来をイメージしながら

学べる6コース

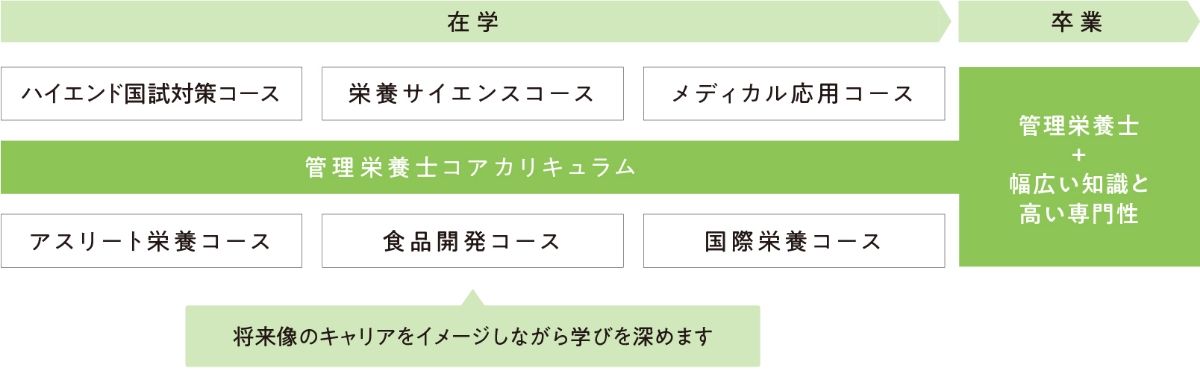

管理栄養学科では管理栄養士のモデルコアカリキュラムから視野を広げ、学びが深く広がる6コースがあります。これにより国家資格取得をめざすだけでなく、将来をイメージしながら学ぶことで、なりたい管理栄養士像に近づき、必要となる専門性を高めていくことが可能です。

コースを組合せ

自分だけの学びをつくる

多彩な6コースは入学時に選択する必要がなく、その時々の興味・関心や身につけたいスキルに合わせ選択することができます。また1つのコースを突き詰めて学び専門性を特化させることはもちろん、複数のコースを組み合わせることもでき、管理栄養士として自分だけの強みを生み出すことができます。

全国トップレベルの

国家試験合格率

より手厚いサポートのため国試対策室を設置。専任のスタッフが学生の日々の相談からWebツールを利用した試験対策を長期休暇中までサポート。一人ひとりに合わせた対策が可能となりました。管理栄養士国家試験の合格率は毎年、全国的にも高いレベルを誇っています。

Studies学び

将来の可能性が広がる

管理栄養学科の学び

管理栄養士としての将来像が漠然としていても大丈夫。

この学科ではそれぞれのコースの学びが活躍のフィールドとリンクしていて、将来のキャリアをイメージしながら学ぶことができます。

さらにコアカリキュラム以外のコースに触れることで、幅広い知識と高い専門性も身につけます。

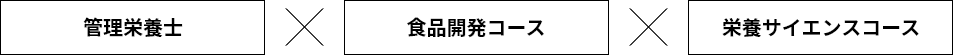

Course Selectionコース選択イメージ

-

食事は健康な心と身体づくりの基本。アスリートのパフォーマンスを最大限引き出すために、各競技の特性に応じた栄養管理や食事指導が重要です。この組み合わせではアスリートが求める身体づくりをサポートするための知識やスキルを身につけていきます。

-

訪日外国人の増加に伴い、外国人患者の受入れが医療機関で増加しています。そこで必要なのは宗教や文化の多様性に配慮できる知識やスキルです。この組み合わせでは従来の食物アレルギーに加え、宗教上の禁忌食品にも配慮した食事提供が行える知識を身につけていきます。

Measures国家試験対策

学科の教員が一丸となってサポート

管理栄養士養成課程を設置して以来、全国平均を大きく上回っている国家試験合格率。さらに安心して学べる環境を整えるため、新たに、専属のスタッフが一人ひとりにあわせサポートを行う「国試対策室」を2023年に設置しました。早期から徹底した対策を図ることで、受験者率や合格率において高い実績を支えています。

管理栄養士国家試験 合格実績

2010~2024年平均合格率

93.1%

※2024年度全国平均…全体49.3% 新卒80.4%

国試対策室スタッフメッセージ

国家試験勉強に全力で打ち込むための憩いの場

新たに設置された国試対策室で学生のみなさんのお手伝いをさせていただいています。国試対策室の大きな特長は、年齢の近い卒業生が対応するので相談しやすいこと。また、個別に細やかな対応ができる憩いの場所でもあり、不安を抱くことなく国家試験勉強に打ち込めます。たとえば、勉強法や成績に関する悩み相談に随時対応しながら、国試の過去問や苦手分野の練習問題など一人ひとりに合わせた勉強資料を提供しています。夏休み期間中も国試対策の支援を実施。国試の受験率・合格率の向上に向けて全力でサポートします。私自身も本校の卒業生で、管理栄養士資格を所持しています。国試合格のためには勉強と努力が欠かせないことを、学生時代に身をもって感じました。それでも、仲間と共に興味のある栄養学について学ぶのはとても楽しいこと。1年次からの授業一つひとつをしっかりと理解し学び続けることが、国試合格につながります。そして上回生で本格的に国試対策に取り組む際には、ぜひ積極的に国試対策室を利用してください。一緒に頑張りましょう。

Coursesコース紹介

ハイエンド国試対策コース

管理栄養士国家試験合格に向け、通常のサポートに加え、個々のレベルに合わせたきめ細やかな講義や演習を受けることで、国家試験合格に近づくことができます。

栄養サイエンスコース

栄養分野の研究を行うコース。生活様式の多様化により・人の健康に関わる問題もこれまで以上に複雑に多岐にわたっています。このような社会において生活問題の解明を行います。

メディカル応用コース

医療現場でのキャリアを意識したコース。医食同源の言葉通り食と健康は表裏一体。臨床の場では多くの食と栄養の知識が求められます。それに対応できる知識と技術を身につけます。

アスリート栄養コース

スポーツと栄養に関わるコース。アスリートのパフォーマンス向上や、効果的なリカバリーを方法など、食と栄養からサポートを行うことができる力を身につけます。

食品開発コース

食品業界での活躍をめざしたコース。管理栄養士の知識を活かし、美味しいだけでなく、栄養やアレルゲンフリーなど付加価値がある開発が行える力を身につけます。

国際栄養コース

国際的な食・栄養に関する知識や技術を身につけるコース。世界の食糧問題から、他国の食文化やその背景を理解することで、グローバル化が進む社会でも活躍できる力を身につけます。

Laboratories実験実習室

給食経営管理実習室(HACCP)

衛生管理がされた本格的な実習室で、大量調理などの実践的なスキルを身につけます。

臨床栄養実習室

臨床現場を模した設備を用いて、実践的な栄養指導の技術を磨きます。

理化学第1実験室

管理栄養士への入口として、食品学実験や生化学実験などの基礎実験を行います。

調理実習室

調理学実習において、基本から応用まで調理の知識やスキルを磨きます。

栄養教育実習室

栄養教育論実習で使用し、ペアワークやグループワークを通して、栄養教育の実践技術を学びます。

理化学第2実験室

食品衛生学実験や公衆衛生学実験など、主に衛生系の実験を行います。

Qualifications目指せる資格

- 管理栄養士国家試験受験資格

- 栄養士

- 食品衛生管理者および

食品衛生監視員任用資格 - 健康運動実践指導者受験資格

- レクリエーション・インストラクター資格

- 社会福祉主事任用資格

- フードスペシャリスト受験資格

- 専門フードスペシャリスト

(食品開発) 受験資格 - 専門フードスペシャリスト

(食品流通・サービス) 受験資格 - 食育インストラクター受験資格

- 健康食品管理士受験資格

Career輝く卒業生たち

- 主な就職先

-

- (株)伊藤園

- 医療法人医誠会 医誠会国際総合病院

- 医療法人橘会 東住吉森本病院

- 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院

- ウエルシア薬局(株)

- エームサービス(株)

- 大阪南農業協同組合(JA大阪南)

- 学校法人近畿大学 近畿大学病院

- (株)グリーンハウス

- (株)ケア21

- 社会福祉法人森の子ども

- 社会福祉法人ラポール会

- (株)スギ薬局

- 地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター

- 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター

- 日清医療食品(株)

- フジッコ(株)

- (株)舞昆のこうはら

- (株)りそなホールディングス

- (株)LEOC

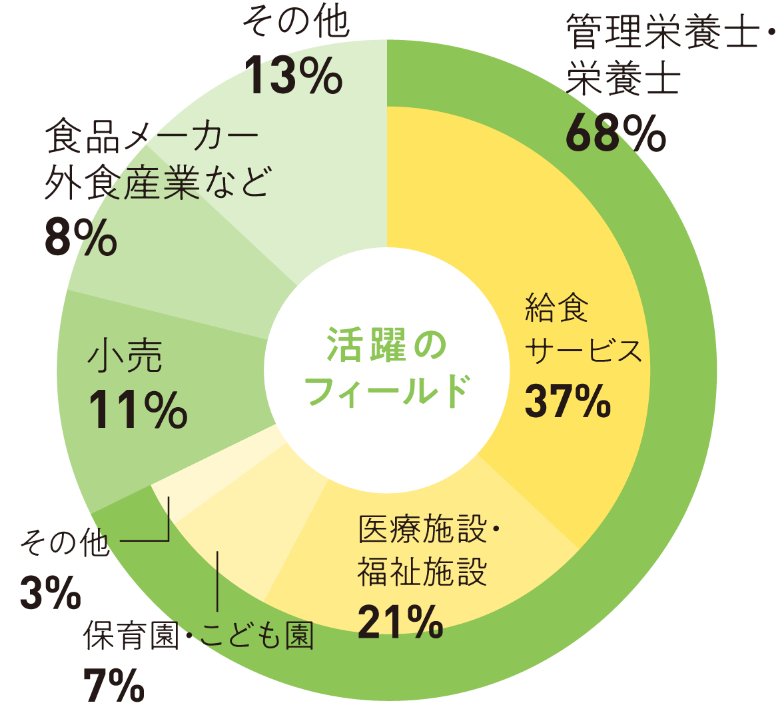

- 活躍のフィールド

-