キャンパスライフ

Campus Life

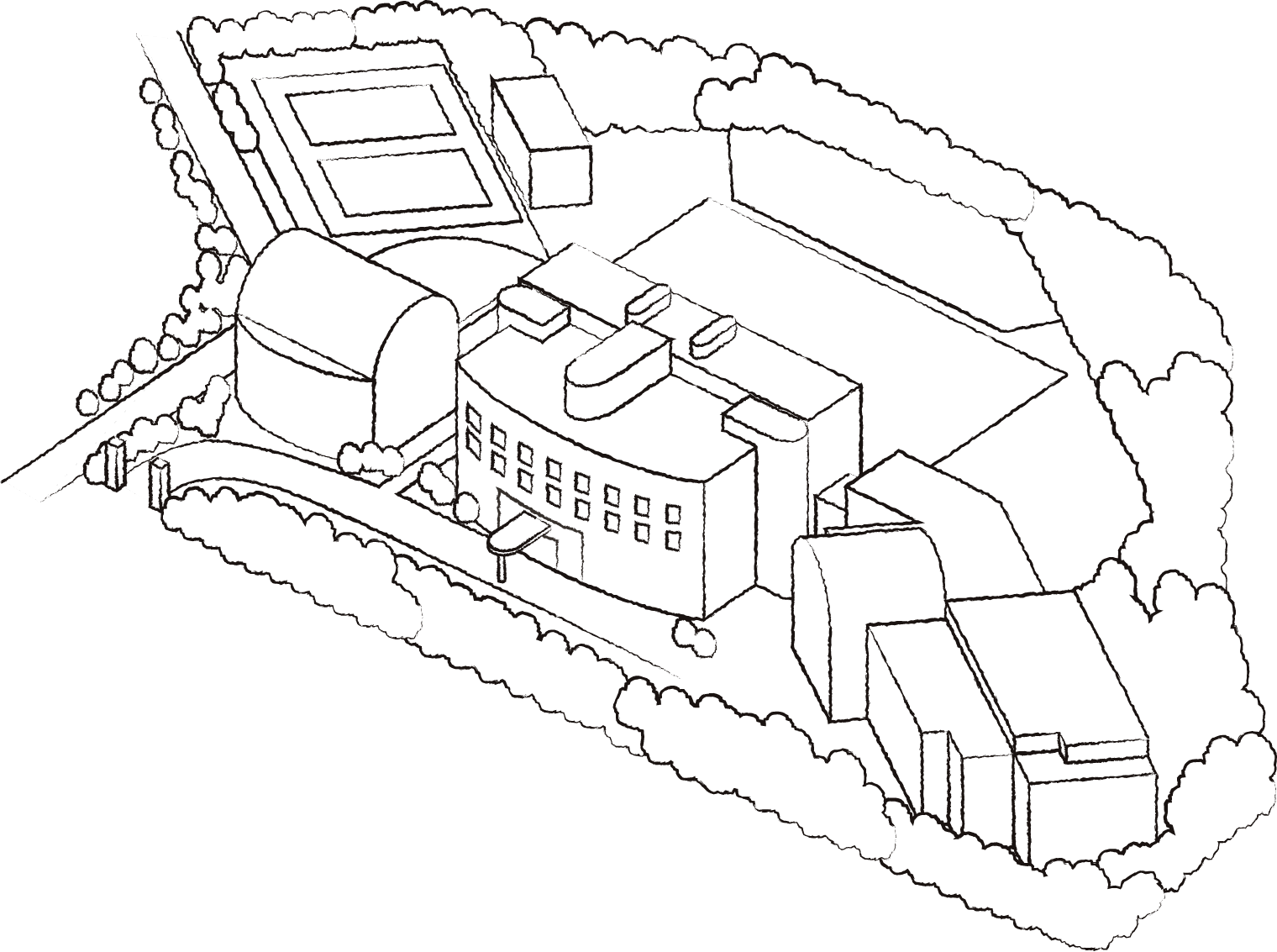

Campus map

キャンパスマップ

Campus calendar

キャンパスカレンダー

帝塚山学院大学には、友だちとの絆を深め、共に成長できるイベント・行事が盛りだくさん!

さまざまな経験を通して得た出会いや発見は、人間的な成長にもつながります。

大切なのは、積極的に参加し、思いっきり楽しむこと。

それが、キャンパスライフをいっそう彩る一歩になります。

Dining

ダイニングコモンズ(学生食堂)

全国初の学生運営食堂!

「食を通じて、おいしく楽しい、心身ともに健康な生活を実現すること」を目的に、食環境学部がプロデュース。専属の管理栄養士と学生が運営しており、様々なアイデアを取り入れながら運営を行っています。

Library

ナレッジコモンズ(図書館)

書籍、DVDなどのあらゆるメディアが揃う従来の図書館をリニューアルし、個人学習やグループ学習ができるスペースも充実する「ナレッジコモンズ」に。知的好奇心を刺激し、幅広い学びの場となっています。

Photo Snap Collection

ファッションスナップ

おしゃれな在学生のスナップショットをご紹介!

ファッションポイントや大学生活のマストアイテムなどをQ&A形式で掲載しています。